疫情在全球各地造成的沖擊顛覆了日常生活的所有節奏,其中也包括宗教儀式——無論大事小事,神圣或是世俗,誰都無法置身事外。

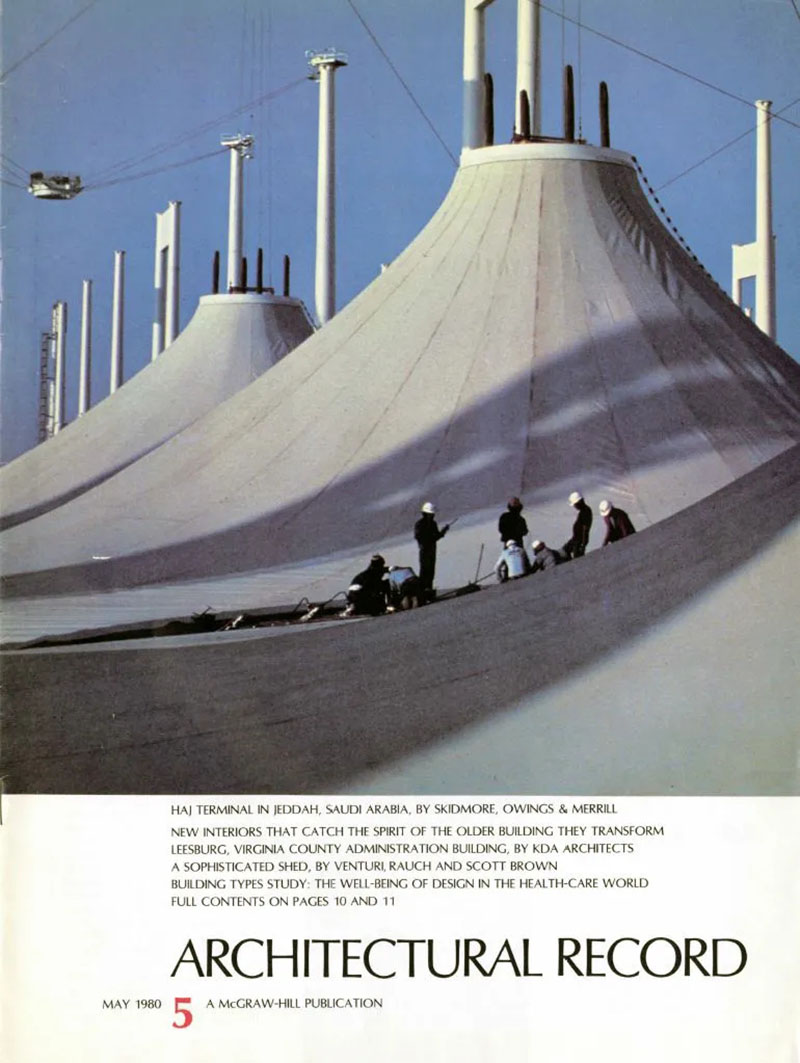

一年一度的麥加朝覲——是世界各地的穆斯林信徒們涌向麥加和麥地那的神圣日子,同時也是穆斯林信仰中的“五功”之一。 麥加朝覲是經濟或健康狀況允許的人終其一生都要經歷一次的神圣旅途——也許旁觀者不會因為今年朝覲的取消而感到驚訝,卻一定會讓世界各地數百萬穆斯林和相關人士感到失望。 1981年開始,全球穆斯林通往圣城的門戶就一直開啟在沙特阿拉伯吉達的“阿卜杜勒·阿齊茲國際機場”(Hajj Terminal at Abdul Aziz International Airport)的“麥加朝覲航站樓”(Hajj Terminal)。 在烈日炎炎的沙漠中造一座完全露天,卻又溫度適宜的巨型機場航站樓?這個想法的確有點天方夜譚。這部18分鐘短片的制作時間是40年前,讓 SOM 的明星建筑師為您揭曉謎底! 事實上,這只是一系列創新設計中的一項,其它創新還有機場運營、靈活性規劃、結構工程、機械工程和通風等;當然還包括項目所融入的文化共鳴——這個為麥加朝覲準備的航站樓也形成了第一個具有紀念意義的建筑形態。 也許是因為它的獨特用途——在每年為期六周的時間里密集使用——也可能歸因于它完全露天的建筑形態。 朝覲航站樓在很大程度上并沒有被業界視為在這個時代建成的,具有重要地位的機場航站樓。現在對這個了不起的項目進行重新評估正當其時。 對同類建筑來說,可能沒有什么比朝覲航站樓更舉足輕重了,遺憾的是,它時至今日卻鮮有人知。這個建筑既能讓使用者產生共鳴,又始終讓人耳目一新。 首先要更新一下最新情況。在最初報道的朝覲活動被完全取消之后,沙特政府的“麥加朝覲部”(Saudi Ministry of Hajj and Umrah)宣布今年7月28日到8月2日舉行的麥加朝覲活動將限制參與人數:僅限于已在該國的1000名信徒(相比去年參與朝覲的人數達到了250萬人)。 在這些極少數幸運者中,不僅有沙特阿拉伯的公民,還有許多來自其它國家的代表,但所有人的年齡必須在65歲以下,且健康狀況良好,沒有慢性病。 此外,朝覲者必須在抵達時接受病毒檢測,還必須戴上口罩,并在伊斯蘭圣地“克爾白”(Kaaba)舉行的各種朝覲儀式中與其他朝覲者保持至少1.5米的社交距離。 讓我頗感好奇的是,除戰爭時期外,歷史上是否對朝覲有過如此嚴格的限制?今年是伊斯蘭歷法的1441年,從默罕默德第一次從更早的多神教儀式中梳理形成朝覲儀式,并在他逝世幾年后的公元632年被正式編入伊斯蘭法典以來,僅有少數幾次朝覲被取消或縮小規模。 健康和衛生當然是在一開始就受到關注的問題,但第一次流行病傳播至朝覲活動現場,并由此引發的公共衛生事件則要追溯到19世紀的1831年:感染霍亂的朝覲者從東方抵達麥加,把疾病傳播給其他朝覲者,再由這些朝覲者帶回自己的家園。 1865年和1893年爆發的疫情導致數以萬計的朝覲者病亡——約有占參與總人數15%到30%的朝覲者死亡。在巴黎(1851年)和威尼斯(1892年)舉行的國際會議試圖建立衛生規范,嘗試通過建立隔離營的方式來防止病毒通過埃及傳播到歐洲。 隨著1932年沙特王國的成立,朝覲者的健康和安全責任自此正式移交給了沙特人。 在空中航路打通之前,通往麥加之路是一段艱苦、昂貴和耗時的旅程。在開羅、大馬士革和巴格達集結的商隊要花35天才能抵達麥加。 如果走海路,從東南亞的穆斯林聚集地航行到紅海的吉達港口可能需要相等或更長的時間,而且沿途會遭遇更多危險。 跋山涉水的古老交通方式在19世紀和20世紀初被蒸汽機船(令人驚訝的是,當時的蒸汽機船大部分都由大英帝國壟斷)和奧斯曼帝國修建的從大馬士革到麥地那的“漢杰茲鐵路”(Hejaz Railway)短暫地補充了一下。 這條鐵路于1908年通車,1920年奧斯曼帝國垮臺時關閉——關閉的原因是戰爭期間這條鐵路屢次遭到由“阿拉伯的勞倫斯”(T. E. Lawrence)領導的武裝以及阿拉伯軍隊的襲擊。 上世紀70年代,沙特政府決定在吉達的阿卜杜勒·阿齊茲國王國際機場建造一座現代化的機場航站樓,這一決策的出臺包含了很多因素——包括了他們作為圣城、石油財富和信仰威嚴守護者的責任。 載客量巨大的波音747飛機的發明和普及也起到了一定作用,大型商業航班帶來了不計其數的朝覲者,其增長速度之快是此前始料未及的。 沙特在1975年委托 SOM 設計該航站樓。當時,遠程工作方式既緩慢又不便。SOM 委派高級職員進駐吉達的一個項目辦公室,而這個現場辦公室則更像是一個現場營地。 由于項目設施用途的特殊性,SOM 團隊從最初的設計原則著手:旅客數量的預估、運營流程和物流及交通方式,還分析了往返麥加的飛機和地面巴士交通。SOM 位于紐約、芝加哥和吉達三地的多學科團隊為項目開發了多個方案。 設計的轉折點是實現一個足夠大的航站樓來容納六周時間內到達和離開機場的大量朝覲者——由于朝覲日期取決于農歷,因此在一年內的任何時間內都有可能發生——這就無法以符合成本效益的原則來設置空調(即使采用能想像得到的、以石油發電的能源也是如此)。 建造一個露天航站樓的最終決策——僅包含了最基本的航站樓控制和登機口功能,并為起飛和飛抵后的候機、中轉和地面運輸區域提供庇蔭;而不采用封閉的建筑形式——激發了一系列引人矚目的創新設計。 SOM 的建筑師以“全明星陣容”出場,不僅薈萃了一群野心勃勃的規劃師、項目經理和設計師——Gordon Wildermuth、John Winkler、Raúl de Armas、Roy Allen等人——還包括 SOM 的高級設計合伙人Gordon Bunshaft和有史以來最偉大的結構工程師之一Fazlur Khan。 這一驚人的設計想法發展成型的過程已經難以還原。見證這個由巨大PTFE膜結構制成、延伸在“桅桿”之間的錐形帳篷概念的橫空出世并不斷完善的當事人,現在已寥寥無幾。 Khan和SOM的結構工程師們運用了早期的電腦輔助設計技術,并最終與康寧公司(Owens-Corning)密切協作實現了這一設計。這家公司生產了創新的“特氟龍”(聚四氟乙烯)玻璃纖維織物,這種PTFE膜結構從未在如此巨大的尺度上運用過。 即使以今天的標準來衡量,這個航站樓的龐大規模也令人驚嘆。它占地面積112英畝,約合45公頃。 我們普遍認為,現代航站樓的設計風格是在上世紀90年代形成的,但其中的幾個關鍵元素則是在1981年啟用的朝覲航站樓的設計中形成的: ①支撐大跨度屋頂的雙向方形網格蜂窩結構的空間場地; ② 樓層下方由“空氣塔”輔助的通風系統; ③ 從邊緣到運營區直到大樓外的清晰視線; ④ 單一的共享空間和為團隊旅客準備的半私人、半封閉區域之間的平衡; ⑤ 響應當地氣候和環境的巧妙設計。 就朝覲航站樓而言,首先它是一座“建筑”,完全由結構空間模塊組成,布置在一個45米的正方形網格上。 這些結構單元也有45米高,除了空管塔樓之外,這是機場所能允許的最大高度。 從首層開始,航站樓包含了規則的單元,每個單元采用逐漸變細的鋼柱支撐圓錐形帳篷的四個邊。航站樓邊緣采用雙柱,角部則采用四根柱子。 但基本想法(現在已司空見慣)——是一個由規則柱網支承的區域,允許在下方實現靈活的功能。在合理范圍內,這些功能可以被當做“家具”,在需求發生變化時重新排列組合。 確實,從啟用至今,在規則柱網支承的區域內已進行過數次功能重組——引入了一座小型酒店,帳篷下開放了更多餐廳等設施。 現任政府正在實施一項更全面的計劃,為今天的朝覲者更新配套設施。航站樓的基本空間結構框架可在保留基本品質的前提下實現這一計劃。 為應付紅海地區的酷熱和濕度,設計師們在錐形帳篷的頂部創造了一個開口,將更熱的空氣吸入并向上排出航站樓。 簡單空氣流動在地面上為朝覲者創造了一個更舒適的環境,而PTFE膜結構屋頂則阻擋了眩光和大約76%的陽光輻射,避免了白天吸熱、夜晚放熱的現象。 這種構思巧妙、規模龐大和史無前例的機場建筑解決方案無法被其它封閉的航站樓設計復制,但它遵循了置換通風的原則,并通過在地面層設置的“空氣塔”進行輔助。 觀看朝覲航站樓運營的早期照片,關注的焦點要么是穿著獨特民族服裝的朝覲者,要么就是頭頂上伸展的帳篷結構。然而,如果仔細觀察,你就會發現周圍圍繞著一排排噴嘴的一組組八角形塔架。 這些“空氣塔”在主要使用樓層上提供新鮮空氣,輔助帳篷的煙囪效果,并為朝覲者提供額外的降溫途徑。 從上世紀90年代開始,作為一種從下方高頂大廳向上輸送空調的手段,這種空氣塔在現代機場航站樓的設計中已得到了廣泛應用。朝覲航站樓是這一技術的首次大規模使用。 當朝覲者到達航站樓,陸續通過海關和移民局審查口時,他們可能要花12小時等待分批駛往麥加和麥地那的交通工具。航站樓的大部分面積都由上述等候區域組成。開放區域被劃分為面積為長寬為300和135米的大型模塊。 這些模塊提供了一個從海關到入境,以及離境時返回登機口的清晰路徑。每個模塊都有基本的服務和單獨的團體等候區,有些地方還配有烹飪設施。這樣的安排也在麥加朝覲的國際人士中產生了一種國家認同感。 今天,許多設計師都為新的航站樓設計規劃了戶外區域。而這種設計的“開山之作”則屹立于吉達。 撇開宗教因素不表,當代機場航站樓的設計試圖將建筑的巨大規模分解為更易理解和更具吸引力的區域,同時又不失總體的方向性和尋路能力,這些都是上述空間設計中不可或缺的設計方式。 這個朝覲航站樓的“旅客體驗”方式并未得到公眾的充分賞識。 出于必要的考慮,事實證明,在當前的疾病大流行期間,朝覲航站樓的露天形態提供了更健康的條件,允許陽光、自然濕度和空氣流通,創造了一個比擁擠室內空間更安全的環境。 時至今日,許多設計師都在為新的航站樓規劃戶外區域,一些處于溫和氣候條件下的小型航站樓也是開放式的,這種建筑形態再次受到了各國的關注。但這個想法的“開山之作”其實都源自吉達。 這些設計趨勢都與超級結構的形態、功能和技術關系密切,但也可轉用于更傳統的,全封閉和有空調的航站樓。 如上所述,這些策略在今天已被普遍認作理所當然,但在當年朝覲航站樓的設計時卻頗為大膽,也極為罕見。 為朝覲者建造朝覲航站樓的目的獨特且單一,但也意味著這座航站樓的影響力在很大程度上并沒有得到應有的承認。航站樓僅僅因為帳篷而為世人所知,但其它創新卻因為人們對帳篷下方東西的膚淺理解而受到忽略。 即使把上世紀六七十年代弗雷·奧托(Frei Otto)為體育場設計的大型張拉結構考慮進去,吉達在使用相對新的材料和把多種創新系統擴大到巨大規模方面所取得的技術威力,也同樣令人嘆為觀止。 航站樓結構的基本邏輯根植于方塊網格的功能性和靈活性,隨著高科技PTFE膜結構的抗拉伸性能而得到升華,最終成就了建筑設計與朝覲者帳篷的遙相呼應。 這種設計并不會淹沒在一波波涌入的朝覲者中,其中的現實意義不言而喻,它集建筑、功能、結構、環境和文化之大成,成為代表一個時代的文化符號。 這仍然是當今航站樓設計師們的終極理想。對這類建筑來說,可能沒有什么比朝覲航站樓更具開創性了,即使至今仍知者寥寥。但它所呈現的建筑結果卻依舊引起廣泛共鳴、令人始終耳目一新。 幾年前我有幸親自來到朝覲航站樓開始我自己的朝覲之旅,它沒有讓我失望。 航站樓巨大無比的體量是給人留下的第一印象,即使周圍沒有可被當做參照物的其它建筑。而航站樓看起來就像懸浮在沙漠的上方一樣。 的確如此,在服役數十年后,猶如“家具”的功能分區和首層平面上的旅客服務區域都需要考慮運營、商業零售和氣候等因素而升級。但這個巨大、輝煌和令人敬畏的建筑框架仍舊屹然而立。 最令我驚訝的是建筑的西半側——所有23萬平米的庇蔭區域——與地面層的旅客設施一樣一直沒有完工。 形似帳篷的超級結構在粗糙的地面上若隱若現——看上去不是一座被時間侵蝕的廢墟,而像是等待下一代朝覲者入駐的、熠熠生輝的庇護所。這難道不是一塊為新世紀設計的,能在上面描繪一座抵御傳染病的模范航站樓的理想畫布?正如阿拉伯語所說, “真主保佑”。 作者簡介 Derek A. R. Moore 博士是 SOM 紐約辦公室總監,他也是美國建筑師協會的會員。他在事務所領導機場和交通行業的項目,并在北美、歐洲、印度和亞洲的大型機場和鐵路項目的規劃和設計中扮演了領導者的角色。 Derek 擁有藝術史和建筑學的高級學位,并在多個領域做過演講和出版書籍。他是羅馬美國學會的會員,也在哥倫比亞大學教授歷史和建筑理論。

最后,我們看一下帳篷的問題——這是朝覲航站樓呈現的最主要視覺特征。隨著逐漸變細的鋼柱和鋼纜系統,它們形成了視覺上可能是最完美的系統。

極具遠見的建筑、先進的結構工程、新材料的巧妙運用—— 匯成了獨特的建筑形態,既代表了建筑功能,又與其所在地產生高度共鳴。

已經有大大小小的航站樓對朝覲航站樓有過膚淺的模仿,但此后從未有過一座航站樓擁有如此優雅、且能扮演多重功能的PTFE膜結構屋頂結構。

朝覲航站樓的錐形單元除了輕巧地覆蓋廣闊區域、從容應對吉達高溫氣候環境——幾乎不用考慮每年的麥加朝覲發生在哪個季節——之外,還以最為精確的方式象征了幾世紀以來聚集在麥加和麥地那的不計其數的帳篷。

雖然酒店和旅館如雨后春筍般地出現在圣城,但每年仍有約45,000頂帳篷豎立在當地,供朝覲者居住。

在我看來,要欣賞朝覲航站樓取得成就,很關鍵的就是要知道,設計師首先想到的是設計一個封閉和采用機械降溫的航站樓。他們并不是從對朝覲者帳篷進行膚淺的模仿而開始設計的。

戰后的許多建筑師都夢想能夠實現上世紀20和30年代流行的輕質展覽館結構概念的永久建筑形態,比如著名的勒·柯布西耶(Le Corbusier)的設計作品。

本文轉載自公眾號SOM設計事務所(如有侵權,請您聯系我們刪除)

Copyright ? 浙江萬豪空間結構集團有限公司 版權所有 浙ICP備11065613號-4

網站地圖 | 技術支持